В норме взрослый человек может открывать рот на 5 см. При временной или постоянной неспособности двигать нижней челюстью идёт речь о контрактуре (лат. contrahere – «стягивать», «сокращать»). Патология развивается после травм, воспаления, хирургических вмешательств в данной области. Лечение требуется комплексное, с учётом истинных причин и степени тяжести заболевания.

Причины возникновения челюстной контрактуры

Контрактура нижней челюсти обозначает полное или частичное ограничение подвижности височно-нижнечелюстного сустава, связанное с патологическими процессами, протекающими в мягких и костных тканях. Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) – это парное сочленение височной и верхнечелюстной кости, обеспечивающее подвижность нижней челюсти. Воздействие негативных факторов на околочелюстные структуры приводит к нарушению двигательной активности челюсти. К ним относятся:

- воспалительные заболевания околочелюстной области (например, язвенно-некротический стоматит, остеомиелит, перикоронит и пр.);

- травмы, переломы, ушибы, огнестрельные ранения;

- ошибочное инъекционное введение некоторых препаратов (перекись водорода, формалин), вызывающих отмирание тканей;

- расстройства ЦНС, психосоматика, стресс, нейроинфекции;

- длительное ношение шинирующих конструкций,

Врождённые изменения челюстных тканей встречаются довольно редко. Зажим челюсти чаще связан с приобретёнными патологиями постоянного или кратковременного характера.

Симптомы и классификация

Контрактура нижней челюсти классифицируется в зависимости от причины возникновения: постинъекционная, воспалительная, рубцовая, нервная. Также патологию разделяют в зависимости от степени открывания рта:

- лёгкая (на 2-3 см);

- средняя (до 2 см);

- тяжёлая (до 1 см).

В стоматологии и челюстно-лицевой хирургии отличают две формы контрактуры:

- Пассивная (структурная). Возникает на фоне механических препятствий в суставе и окружающих его тканях.

- Неврогенная (активная). Носит нейрогенный характер и не вызывается патологическими повреждениями структур ВНЧС.

Различают временные (нестойкие) и стойкие нижнечелюстные контрактуры. Нестойкие процессы выражаются в ослаблении жевательной мускулатуры на фоне осложнений при ношении ортопедических шин и воспалений в тканях челюсти. Стойкие контрактуры обусловлены деформацией нижней части лица из-за рубцевания мягких тканей и воспаления. К рубцеванию кожи, мышц, слизистой, подкожной клетчатки способны привести сильные травмы, ожоги, нома (гангренозное омертвение тканей щёк и рта).

Основная жалоба больного – невозможность нормально открыть рот или приоткрыть его. Если патология связана с воспалительными процессами, добавляется выраженная болезненность при попытке опустить челюсть, нарушение речи. Длительное течение заболевания, развившееся в детском или юношеском возрасте, приводит к асимметрии лица, деформации овала. Не исключаются невротические расстройства (тревожность, апатия, клаустрофобия, невроз и пр.).

Клиника нервной контрактуры немного отличается от остальных видов. Человек на фоне истерического состояния испытывает паралич лица, сочетающийся с перенапряжением мускулатуры челюсти. У него может наблюдаться расстройство дикции, трудность в пережёвывании пищи, смещение челюсти при раскрывании рта.

Методы диагностики челюстной контрактуры

Уже при визуальном осмотре врач может заподозрить контрактуру ВНЧС у пациента. Он определяет степень тяжести патологии, проводит дифференциальную диагностику с воспалительными и онкологическими болезнями, выявляет челюстные деформации. Кроме осмотра применяется:

- Пальпация. Ощупывание поражённых участков для обнаружения рубцовых изменений в скуловой дуге, ротовой полости, венечном отростке.

- Ортопантомография, рентгенография, компьютерная томография ВНЧС. Позволяют тщательно рассмотреть состояние сустава, оценить положение головки в суставной выемке, исключить наличие воспаления и новообразований.

Если есть проблемы с размыканием челюсти, наблюдается асимметричность лица, стоит проконсультироваться с ортодонтом или хирургом. Дискомфорт, возникший после травмы, требует консультации травматолога.

Консервативное и оперативное лечение

Терапию назначают в зависимости от давности и формы патологии. В лечебную программу входят как консервативные, так и хирургические мероприятия.

- Консервативное лечение. Требует комплексного подхода с применением физиотерапии, лечебной гимнастики, механотерапии, приёма релаксантов, обезболивающих, противовоспалительных, гормональных препаратов.

- Хирургическое лечение предусматривает ликвидацию очага воспаления, полное иссечение спаек и рубцов, закрепление жевательной мышцы в нормальном положении, применение треугольных лоскутов (по методу Лимберга для иссечения небольших рубцов).

Когда удаление рубцовых структур чревато обширной потерей мягких тканей и обнажением жевательной мускулатуры, используют пластический метод Филатова. Процедура заключается в пересадке лоскутов кожи больного, срезанных вместе с подкожной клетчаткой. Данный способ вмешательства целесообразен при деформации, вызванной глубоким рубцеванием кожных покровов, подкожной клетчатки, мышц и слизистой.

Если не проводить лечение контрактуры челюсти, происходит разрушительный процесс зубо-челюстно-лицевого аппарата. Нижнечелюстная кость становится недоразвитой, нижняя челюсть смещается, развивается анкилоз (фиброзное или костное сращение суставных тканей).

Механотерапия при контрактурах челюстей

Аппаратную механотерапию используют, когда заболевание длится 30-40 дней, рот открывается менее чем на 1 см, выявляется ограничение подвижности челюсти на 15-20 день после получения огнестрельного ранения.

Аппаратную механотерапию используют, когда заболевание длится 30-40 дней, рот открывается менее чем на 1 см, выявляется ограничение подвижности челюсти на 15-20 день после получения огнестрельного ранения.

К приспособлениям для механотерапии относят:

- Аппарат по Ежкину, в который входит клин из дерева, пластмассы, резины, бельевая прищепка, распорки и пластинки из резины, винт с наклонной резьбой. Недостатком данного метода является грубое воздействие на зубы, что приводит к их истончению, разрушению, смещению.

- Аппараты Ядровой, Дарсисака, Петросова, Вайнштейна, Курляндского.

Первая группа аппаратов действует на весь зубной ряд, а вторая – на отдельный участок. Например, приспособление по Ядровой отличается простотой изготовления. Оно состоит из двух дощечек длиной 35 см и толщиной 1,2 см, соединённых шарниром.

Основное неудобство большинства аппаратов заключается в том, что их изготовление проводится по оттиску челюсти. А сделать замеры при ограниченном движении ВНЧС практически невозможно.

Комплекс упражнений для восстановления

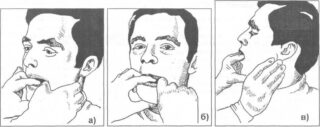

Гимнастика включает несколько упражнений, которые необходимо выполнять последовательно и регулярно. Количество повторений зависит от показаний:

- Медленно раскрывают рот, преодолевая лёгкое напряжение в местах зажима, будто произнося звук «А». Затем плавно поднимают челюсть, уменьшая нагрузку до полного сжатия зубов. Такое движение активирует группу жевательных мышц, участвующих в работе челюсти.

- Повторяют оформление звука «А», но уже быстрее, свободно отводя челюсть и поднимая её.

- Медленно выдвигают нижнюю челюсть вперёд. Затем повторяют первое упражнение, не спеша, отводя челюсть вниз и сжимая зубы по окклюзионной линии. Так мобилизируется жевательная и крыловидная мускулатура.

- Проводят медленно, растягивая мышцы при помощи отведения челюсти налево и направо.

- Быстро и свободно двигают челюсти, повторяя предыдущее упражнение.

- Выполняют круговые движения, включающие в работу мускулатуру губ и слизистую полости рта.

В завершение протягивают гласные буквы, мобилизируя мимические мышцы.

Каждое упражнение больной делает с промежутком в 5-6 секунд, доводя мышечные волокна до состояния незначительного дискомфорта и напряжения в местах сжатия.

Меры профилактики патологии

Специфической профилактики нижнечелюстной контрактуры нет. Однако во избежание развития осложнений и травм, важно:

- каждые полгода посещать стоматолога;

- не допускать бытовых и профессиональных травм челюсти;

- до конца пролечивать воспалительные заболевания;

- своевременно обращаться к специалисту при первых признаках дискомфорта в челюсти;

- не грызть твёрдую пищу (сухари, орехи, леденцы, сырые овощи), стараться не открывать рот очень широко.

Во избежание рецидива после операций по устранению причин, спровоцировавших контрактуру, врачи рекомендуют пройти реабилитацию и повторный курс физиопроцедур, использовать механотерапию, выполнять лечебную гимнастику. Чаще всего с возобновлением контрактур сталкиваются дети и люди, у которых не удалось обнаружить истинную причину нарушения мобильности ВНЧС.