Носовая кость расположена в средней части лица, формирует перегородку и спинку носа человека. Она становится основой для нарастания хрящевой ткани, закрывает от внешнего воздействия верхнюю часть носоглотки, кровеносные сосуды и нервные окончания. Это важный показатель при оценке развития плода, указывающий на скрытые патологии в организме.

Анатомические особенности

Носовая кость (os nasale по латыни) относится к парным элементам. Две половины плотно прилегают к носу на черепе, образуя треугольное основание или переносицу человека. Она менее развита, чем у других млекопитающих животных, легко травмируется при ударе или надавливании.

Носовая кость (os nasale по латыни) относится к парным элементам. Две половины плотно прилегают к носу на черепе, образуя треугольное основание или переносицу человека. Она менее развита, чем у других млекопитающих животных, легко травмируется при ударе или надавливании.

Кости носа по строению напоминают четырехугольники слегка удлиненной формы. В задней части, формирующей кончик, пролегает глубокая борозда, по которой проходит к головному мозгу решетчатый нерв. В лицевой части каждая парная половинка слегка приподнимается и выгибается, чтобы обеспечить максимальное прилегание к лобной кости черепа.

Согласно анатомическому атласу, это основные кости, образующие выпуклую перегородку носа человека. Они плотно смыкаются между собой в межносовом шве, образуя неглубокий желобок для сосудов и нервных окончаний – решетчатую борозду (от латинского sulcus ethmoidalis). Имеют зазубренные края для лучшего прилегания к решетчатой кости. Отличаются гладкой однородной поверхностью.

На них нарастают и закрепляются следующие виды хрящей:

- крыльные;

- треугольные;

- нижняя или внутренняя перегородка.

Совместно они образуют нос человека, придают ему характерные черты и форму. Их размеры, плотность и другие важные параметры обусловлены генетически, зависят от расовой принадлежности владельца.

Основные кости, участвующие в образовании на черепе носовой полости:

- слезная;

- решетчатая;

- нижняя раковина над небом;

- клиновидная;

- носовая.

Перечисленные элементы создают своеобразный каркас из прочных костей, которые открываются в носовую полость.

Основные функции

Органы дыхания человека имеют сложное строение. Это целая система, обеспечивающая свободное и бесперебойное поступление кислорода. После рождения нос и прилегающие элементы полностью состоят из тонкой хрящевой ткани. В течение первого года они начинают твердеть, формируется носовая кость. К пубертатному периоду 12−14 лет процесс окостенения полностью завершается.

Носовая кость отвечает за формирование проходов, через которые воздух проникает в органы дыхания. Во время прохождения через узкие каналы он прогревается до комфортной температуры, что снижает риск воспаления бронхов и легких. Кость является основой для нескольких хрящей, защищает от травмы вены, нервные окончания, рецепторы обоняния.

Важная функция – эстетическая, которая заключается в формировании правильных пропорций лица. На носовой кости нарастают хрящи, образующие бугорок или ровные линии. После перелома часто остается мозоль, искривление, нарушающее симметрию. Желая добиться идеальных очертаний, женщины прибегают к услугам пластического хирурга, убирают часть хрящевой ткани.

Наиболее важная и распространенная функция – показатель правильного и полноценного развития эмбриона во время беременности. При сканировании с помощью УЗИ врач-диагност обращает внимание, какие кости и хрящи формируют костную перегородку полости носа. Он измеряет длину, сопоставляя с нормативами.

При недоразвитии диагностируют гипоплазию костей носа – специальный маркер, который может определяться при хромосомных нарушениях в развитии внутренних органов и систем. По длине невозможно со 100% вероятностью предположить, какие проблемы следует ожидать после рождения.

Первые результаты дает сканирование плода в 12−14 недель. УЗИ определяет, какими по длине костями образована перегородка носа у эмбриона. При отклонении могут наблюдаться:

- недоразвитие головного мозга;

- патологии нервной системы;

- замедленный рост (карликовость);

- хромосомные аномалии.

При измерении во внимание берется длина воротниковой зоны, диаметр головы, длина рук и ног. У 3% малышей отклонение в длине переносицы наблюдается как вариант нормы, может значить безопасные для здоровья генетические особенности.

Заболевания носовой кости

При хронических заболеваниях органов дыхания у 5−15% пациентов возникает острое воспаление слизистых оболочек, выстилающих поверхность решетчатой и носовой кости изнутри. Этмоидит развивается на фоне тяжелого синусита, ринита, фронтита или гайморита, чаще встречается в детском возрасте при полипах и аденоидах. В группе риска − люди с искривленной перегородкой после перелома.

При хронических заболеваниях органов дыхания у 5−15% пациентов возникает острое воспаление слизистых оболочек, выстилающих поверхность решетчатой и носовой кости изнутри. Этмоидит развивается на фоне тяжелого синусита, ринита, фронтита или гайморита, чаще встречается в детском возрасте при полипах и аденоидах. В группе риска − люди с искривленной перегородкой после перелома.

При патологии нагноение начинается в ходах на слизистых оболочках. Экссудат постепенно проникает в губчатую структуру костной ткани, заполняет ее, провоцирует обострение. Может образоваться нагноение, причиной которого становятся патогенные бактерии, грибки или вирусы.

Основные симптомы и признаки этмоидита:

- сильные головные боли;

- давление в области глазниц;

- серозные выделения;

- субфебрильная температура тела;

- мышечная слабость;

- нарушение сна;

- снижение аппетита.

При воспалении носовой кости у больного наблюдается сильный отек в области переносицы и под глазами, веки выглядят воспаленными. При лечении используются сильнодействующие антибиотики, антигистаминные средства. Требуется удаление полипов, атрофированных участков слизистых оболочек и хрящей.

Переломы и травмы

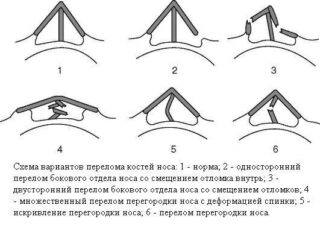

Носовая кость не отличается прочностью. При ударе или давлении она легко ломается по межносовому шву, что нарушает целостность и форму органа. Перелом в области переносицы – наиболее частая причина травм лица и головы человека, занимает до 20% обращений к врачам-травматологам.

Носовая кость не отличается прочностью. При ударе или давлении она легко ломается по межносовому шву, что нарушает целостность и форму органа. Перелом в области переносицы – наиболее частая причина травм лица и головы человека, занимает до 20% обращений к врачам-травматологам.

Возможные осложнения при переломе:

- сильное кровотечение;

- нагноение мягких тканей;

- проблемы с дыханием;

- хронический синусит;

- потеря обоняния.

При лечении проводят репозицию для устранения смещения перегородки. Переносицу фиксируют с помощью пластыря, специальных повязок. В тяжелых случаях рекомендуется сложная ринопластика или септопластика с фиксацией обломков, восстановление дыхательной функции. На полное восстановление уходит от 2 недель до 2 месяцев.

Основное предназначение носовой кости – образование свода над проходами, обеспечение дыхания. На нее нарастает хрящевая ткань и перегородка. Несмотря на плотную структуру, она часто травмируется, становится причиной нарушения дыхания и обоняния у детей и взрослых.