В ротовую полость открываются протоки больших слюнных желёз, из которых второй по величине выделяют подчелюстную. Благодаря удачному неглубокому расположению её легко просканировать на УЗИ, оценить внутреннюю структуру и визуализировать на мониторе.

Анатомия и особенности строения

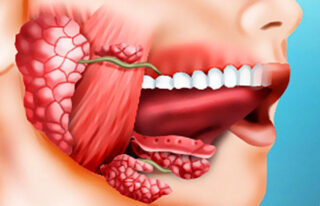

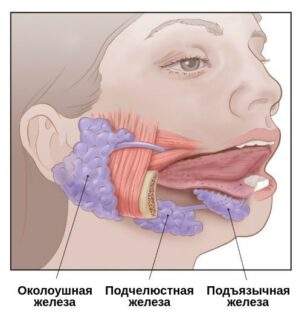

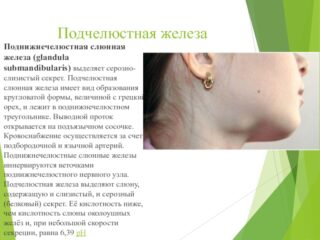

Поднижнечелюстные или подчелюстные слюнные железы – это парные железы ротовой полости, выделяющие слюну. Имеют округлую форму и размеры грецкого ореха. Расположены в области подчелюстного треугольника. Весят железы у взрослого человека около 10-15 г. У пожилых людей они склерозируются и уменьшаются в объёме.

С наружной стороны к ПЧЖ присоединяется поверхностная пластина шейных соединительных тканей и кожные покровы. Средние отделы железы примыкают к одной из шиловидных мышц – шилоязычной, а также к подъязычной мышце. Верхняя её часть крепится к нижней челюсти, а нижняя отходит от её нижней границы. В переднем отделе поднижнечелюстная железа граничит с задней частью челюстно-подъязычной мышцы. Боковая поверхность прилегает к лицевой артерии и вене, находясь вблизи лимфатических поднижнечелюстных узлов.

Выводящие протоки, локализованные внутри железистого органа, впадают в общий проток, который открывается в переднем отделе подъязычной области. От подчелюстной железы отходит крупный выводной проток, называемый вартоновым (ductus submandibularis Vartoni). Он делится на внутрижелезистую и внежелезистую часть. Размещается на дне ротовой полости, открываясь маленьким отверстием на вершине сосочка, дислоцированного возле языковой уздечки. Протяжённость протока составляет 5-7 мм, а диаметр просвета – 2-4 мм.

Топография клетчаточного пространства железы

Клеточное пространство ПЧЖ ограничено с разных сторон:

Клеточное пространство ПЧЖ ограничено с разных сторон:

- С наружной – внутренней поверхностью нижней челюсти.

- С верхней и нижней – тканями челюстно-подъязычной и подъязычно-язычной мышцей.

Сообщение проходит кверху и ближе к середине с поверхностью боковой щелью клетчатого дна ротовой полости по выводному протоку железы между вышеперечисленными мышцами. Книзу – по подкожно-клетчатому слою мышечных тканей вплоть до области ключицы. По направлению назад и книзу соединяется с клетчатым пространством сосудистых щелей и шейного медиального треугольника.

Функциональное значение

Анатомическое строение и расположение подчелюстной железы позволяет выполнять важнейшую задачу для организма – продуцировать слюну для увлажнения пищи. Эта биологическая жидкость выделяется и другими двумя парами слюнных желез. Однако каждая из них выделяет секрет с определённым составом. Во рту он смешивается, образуя смешанную жидкость. Состав смешанного секрета поддерживает оптимальную кислотность ротовой полости, защищая зубную эмаль.

Подчелюстная железа вырабатывает низкокислотную слюну с белковым и слизистым секретом. Её уровень водородного показателя составляет 6,39 единиц. Если скорость секреции слюны уменьшается, показатель кислотности повышается.

Кровоснабжение и иннервация

Нижнечелюстная слюнная железа получает кровь и питательные вещества через ветви лицевой артерии:

Нижнечелюстная слюнная железа получает кровь и питательные вещества через ветви лицевой артерии:

- Подбородочную. Мощный кровеносный сосуд, проходящий в районе двубрюшной и челюстно-подъязычной мышц. Снабжает кожу и мышечные волокна подбородка и нижней губы.

- Язычную. По объёмам чуть толще щитовидной артерии. Идёт выше её, начинаясь от передней стенки. Проникает в нижнюю поверхность языка, сплетаясь с толщей его мышц.

Венозный отток осуществляется за счёт одноимённых венозных сосудов. Лимфа железистого органа отходит в боковые глубокие и подчелюстные узлы. Иннервация происходит железистыми ответвлениями подчелюстного узла.

Норма размеров и патологии нижнечелюстной слюнной железы

На УЗИ можно оценить размеры подчелюстных слюнных желез, которые в норме составляют 28-29 мм в длину, 11-17 мм в толщину. При несоответствии с нормальными показателями, неоднородности структуры врач предполагает наличие новообразований или камней. С помощью эхографии могут быть выявлены:

- инфекционные процессы;

- гиперплазия тканей;

- сужение или расширение протоков;

- аутоиммунные патологии;

- абсцессы, врождённые дефекты;

- нарушение целостности тканей в результате полученных травм.

Чтобы определить характер патологических изменений, используют разные методики: зондирование протоков, цитологическое исследование секрета, рентгенографию, пантомографию.

Травмирование

Травмы ПЧЖ встречаются редко. В основном это связано с проведением препаровки зубов под коронки, из-за чего подчелюстные протоки повреждаются. Ранение железистых тканей чревато формированием дефекта паренхимы, сужением либо полным закрытием протока. В итоге железа припухает, особенно во время еды. Для устранения стеноза (сужения) протока его расширяют зондом либо хирургическим способом.

Сиалолитиаз (слюннокаменная болезнь)

Характеризуется образованием кальциевых отложений в слюнных протоках. Чаще всего страдает именно ПЧЖ. Во время лечения назначают противовоспалительные препараты, спазмолитики. Не исключается возможность бужирования протоков, а в тяжёлых случаях – хирургического вмешательства.

Реактивно-дистрофические и воспалительные процессы

Возникают в организме на фоне различных заболеваний, включая болезнь Микулича, коллагеноз и пр. Острые воспаления развиваются при внедрении в протоки инородных частиц (кожура семян, фруктов). В итоге ухудшается общее состояние пациента, происходит прогрессирование гнойного воспаления, сопровождающегося интоксикацией организма. Железа болит, отекает.

Лечебные мероприятия предусматривают приём антибиотиков, протеолитических ферментов, которые вводят непосредственно в протоки. Также используется новокаиновая блокада проблемного участка. Если воспаление связано с вирусной природой, слизистую рта орошают интерфероном.

Другие заболевания

В редких случаях в теле подчелюстной железы диагностируют кистозные образования, которые разрастаются вследствие атрезии протоков. Кисту удаляют хирургическим путём вместе с поражённым органом. Опухолевые процессы в подчелюстной железе также встречаются редко. К ним относят слюнные свищи, которые удаляют оперативным путём.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, необходимо предупредить развитие воспалительных процессов в слюнных железах. Основная профилактика – соблюдение правил гигиены ротовой полости. Специалисты рекомендуют ежедневно чистить зубы, тщательно полоскать рот после приёма пищи, при первых неприятных симптомах обращаться к специалисту.