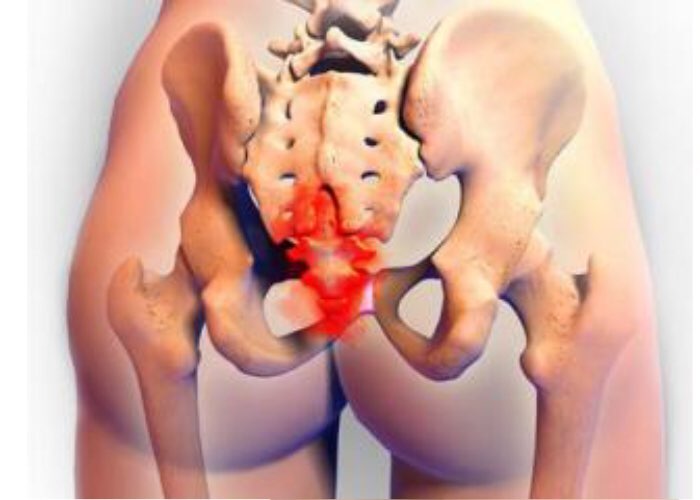

Энтезопатия – повреждение тканей, прилегающих к кости, в результате которого возникает дискомфорт в сухожилиях, связках и суставных сумках (код по МКБ10 – M76). На начальной стадии болезни развивается воспаление, провоцируемое монотонной работой, травмой, ушибом. Причиной энтезопатии может стать любое прогрессирующее заболевание суставов, к примеру, артрит.

Этиология заболевания

Главные провоцирующие факторы энтезопатии:

- микротравмы связок и сухожилий, получаемые во время монотонных движений;

- продолжительные физические нагрузки;

- аутоиммунные и воспалительные заболевания – псориаз, ревматоидный артрит;

- болезни инфекционного и эндокринного характера;

- врожденные скелетные аномалии;

- нарушенный обмен веществ.

Энтезопатия тазобедренных суставов часто развивается у спортсменов, танцоров, маляров, слесарей и штукатуров. Заболевание встречается у пожилых людей с повышенной массой тела.

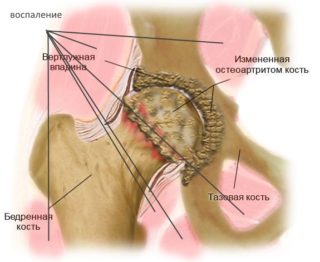

Причина воспалительного процесса в суставных структурах – дегенеративно дистрофические изменения тканей. Они возникают при травмах или нарушении кровообращения. Также болезнь может быть вызвана дисфункцией печени, в результате чего соединительные ткани не получают достаточного количества строительного материала. Нарушаются процессы регенерации и обновления.

Если воспалительный процесс развивается при попадании в организм инфекции или в результате развития системных болезней, поражение соединительных тканей оказывается всесторонним. Длительное прогрессирование патологических изменений приводит к дистрофии связок и сухожилий.

Клинические проявления

Существует ряд общих симптомов воспаления околосуставных тканей. Специфические проявления энтезопатии зависят от механизма травмы и расположения пораженной структуры. Основные признаки:

Существует ряд общих симптомов воспаления околосуставных тканей. Специфические проявления энтезопатии зависят от механизма травмы и расположения пораженной структуры. Основные признаки:

- Болезненные ощущения в тазобедренном суставе, которые усиливаются при напряжении мышцы, соединенной с пораженным сухожилием.

- Развитие отека.

- Гиперемия кожи над областью воспаления.

- Локальное повышение температуры.

- Ограничение подвижности сочленения.

- Боли при пальпации пораженного участка.

Воспаление прогрессирует медленно, поэтому первые признаки энтезопатии сухожилий малой и средней ягодичных мышц заметить сложно. Дальнейшее развитие болезни приводит к уменьшению амплитуды пассивных движений в суставе. На тканях образуются рубцы.

Энтезопатии развиваются длительное время, за которое к основным симптомам присоединяются дополнительные – разрывы связок и сухожилий. Результатом деформации сустава может стать полная блокада движений. Запущенная болезнь приводит к потере трудоспособности и снижению качества жизни.

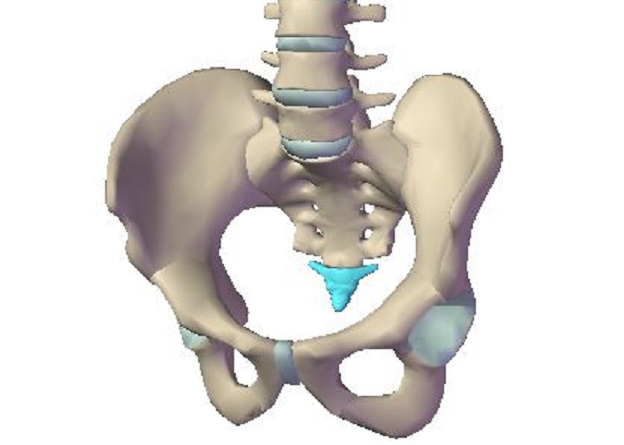

Дегенеративные изменения хрящей и костных структур распространены среди людей, занятых сидячей работой. Основные симптомы энтезопатии седалищного бугра:

- Ощущение боли со стороны наружной поверхности сустава, появляющееся при ходьбе и отведении бедра.

- Дискомфорт в паховой области, распространяющийся по внутренней поверхности бедра.

- Ограничение подвижности в тазобедренном суставе, невозможность лежать на пораженной стороне.

Диагностика

Опытный врач определяет энтезопатию на основе осмотра и сбора анамнеза. Для подтверждения диагноза он назначает специальные исследования. Методы изучения болезни:

Опытный врач определяет энтезопатию на основе осмотра и сбора анамнеза. Для подтверждения диагноза он назначает специальные исследования. Методы изучения болезни:

- Остеосцинтиграфия. В организм пациента вводят радиоактивное вещество, привязанное к костной ткани. Препарат распределяется по кровеносным сосудам. Пациент подвергается гамма-излучению, что позволяет получить снимки его костей и суставов.

- МРТ. Универсальность и точность магнитно-резонансной томографии определяют популярность этого метода диагностики. Исследование проводится в специальном аппарате.

- Рентген пораженной области. Метод не отличается высокой информативностью на ранних стадиях энтезопатии.

Методы терапии

При консервативном лечении энтезопатии пациенту прописывается ограничение физических нагрузок. Другие методы:

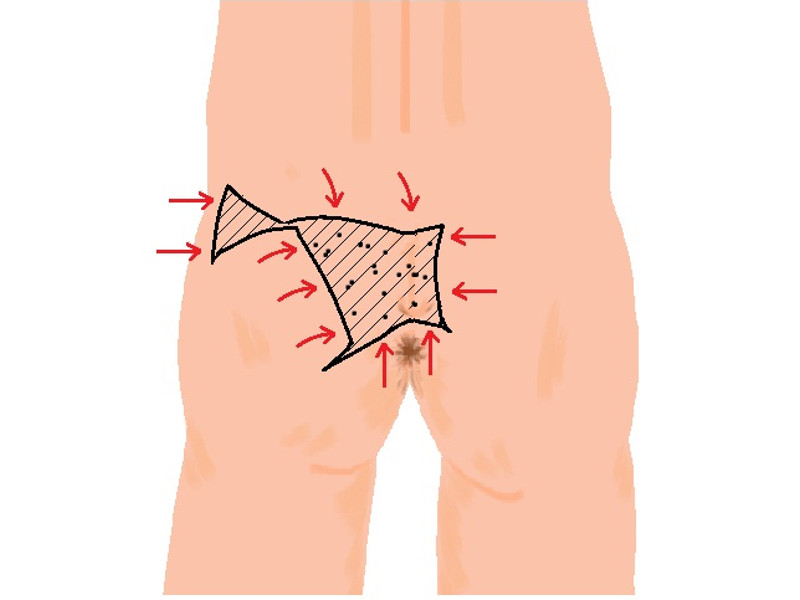

- Физиотерапия. Пациенту назначают воздействие на пораженный участок ультразвуком. При помощи этого метода в сустав через сальные и потовые железы доставляются лечебные гели и мази на глубину до 2-6 см. Также к физиопроцедурам относят магнитотерапию и лазеротерапию, повышающие иммунитет и снижающие болевой синдром. Электростимуляция тканей устраняет воспаление.

- Мануальные техники. При помощи манипуляций с нижней конечностью пациента врач выполняет движения в тазобедренном суставе, повышая подвижность сочленения.

- Иглоукалывание. Осуществляется воздействие на нервные узелки и окончания.

- Лечебная гимнастика. Специальные упражнения на растягивание позволяют сохранить подвижность в суставе.

- Массаж с элементами шиацу. Японская техника надавливания на пораженную зону пальцами позволяет улучшить кровообращение и устранить болезненные ощущения.

- Медикаментозные блокады. В пораженный сустав вводят глюкокортикостероиды, препятствующие развитию воспаления.

- Прием нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) и анальгетиков.

- Среди народных методов популярны компрессы с отварами ромашки и коры дуба.

Если энтезопатия тазобедренного сустава развивается на форе ревматических процессов, пациент должен проходить лечение основного заболевания. После выздоровления рекомендуется не нагружать нижние конечности и тщательно следить за состоянием суставов.

В случае запущенной формы энтезопатии лечить пациента необходимо с применением хирургических методов. Операцию назначают при длительных болях и значительном ограничении подвижности в суставе или утрате возможности двигаться.

Воспаление может распространяться на близлежащие фасции и сухожилия. В некоторых случаях больному назначают лечение энтезита правой малой ягодичной мышцы.

Профилактика и возможные последствия

Несвоевременная диагностика и запоздалое лечение приводят к развитию устойчивого болевого синдрома. При прогрессировании энтезопатии возникают дегенеративно-дистрофические изменения сухожилия с его последующим разрушением. Конечный результат развития болезни – полная утрата работоспособности.

Для профилактики развития энтезопатии рекомендуется избегать травм и хронических перегрузок тазобедренного сустава. Людям из группы риска — футболистам, танцорам, офисным работникам — следует соблюдать оптимальный режим труда и отдыха.

При отсутствии лечения болезнь переходит в хроническое течение и приводит к инвалидности. При своевременном обращении к врачу и назначении комплексной терапии прогноз оказывается положительным. Даже в случае запущенной болезни оперативное вмешательство позволяет восстановить функциональность сустава и вернуть пациента к привычной жизни.