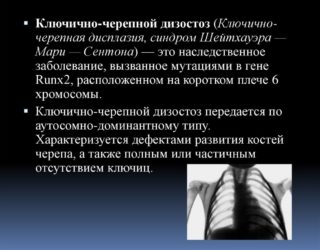

Черепно-ключичный дизостоз — это наследственное заболевание, обусловленное изменениями в гене 6 хромосомы. Оно характеризуется формированием дефектов черепа, а также полным или частичным отсутствием ключиц. Патология внесена в перечень редких болезней. Заболеваемость составляет 1 случай на 1 млн новорожденных детей. Код по МКБ-10 – Q74.0.

Симптомы патологии

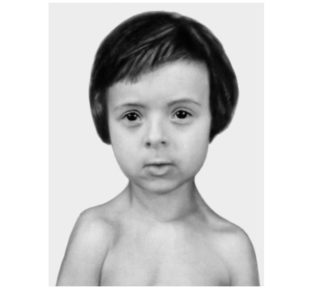

Клинические проявления патологии связаны с деформацией черепа и полным или частичным отсутствием ключиц:

- Заметное сужение плечевого пояса, связанное с отсутствием ключиц, надплечья опущены. В плечевых суставах регистрируется патологическое повышение объема движений: ребенок может сомкнуть плечи перед грудиной.

- Выраженная задержка закрытия большого и малых родничков, остаются открытыми швы черепа. Большой родничок часто остается незаращенным в течение всей жизни.

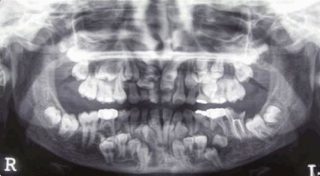

- Нарушение прорезывания молочных, а затем постоянных зубов, изменения локализации корней. Молочные зубы могут сменяться в возрасте 25-30 лет. Наличие сверхкомплектных зубов определяется на рентгенограмме.

- Невысокий рост в сравнении с другими родственниками.

- Изменение формы черепа, которое включает высокий и выдающийся вперед лоб.

- Брахицефалия – «широкая» голова, «большеголовость».

- Глазной гипертелоризм – аномально большое расстояние между парными костями черепа, что выражается широко поставленными глазами.

- Недостаточное развитие костей таза.

Некоторые симптомы черепно-ключичной дисплазии у ребенка могут отсутствовать. Постоянные признаки, наличие которых позволяет заподозрить патологию, включают сужение плечевого пояса, незаращение швов черепа и родничков, а также нарушение прорезывания зубов.

Мутация гена нередко приводит к развитию остеопороза (снижение минеральной плотности костей) и дегенеративно-дистрофической патологии суставов (артроз). Нарушение заращения костных швов и родничков повышает риск развития инфекционного процесса в полости среднего уха.

Причины заболевания

Ключично-черепной дизостоз развивается вследствие мутации (изменение последовательности нуклеотидов) гена Runx2. Он локализуется в коротком плече 6 хромосомы. Изменение передается по аутосомно-доминантному типу. Это означает, что патология с вероятностью 50% передастся ребенку в случае, если один из родителей имеет мутацию. Частота наследования не зависит от пола ребенка, так как изменение связано с соматической хромосомой. Достоверная причина появления мутации в период внутриутробного развития плода, не связанная с наследственностью, остается невыясненной. Считается, что риск развития любых мутаций генома повышается на фоне воздействия на организм беременной женщины следующих провоцирующих факторов:

Ключично-черепной дизостоз развивается вследствие мутации (изменение последовательности нуклеотидов) гена Runx2. Он локализуется в коротком плече 6 хромосомы. Изменение передается по аутосомно-доминантному типу. Это означает, что патология с вероятностью 50% передастся ребенку в случае, если один из родителей имеет мутацию. Частота наследования не зависит от пола ребенка, так как изменение связано с соматической хромосомой. Достоверная причина появления мутации в период внутриутробного развития плода, не связанная с наследственностью, остается невыясненной. Считается, что риск развития любых мутаций генома повышается на фоне воздействия на организм беременной женщины следующих провоцирующих факторов:

- ионизирующее излучение: радиация, рентген, включая рентгенологические исследования;

- токсические соединения, которые обладают мутагенным действием: ароматические углеводороды, анилиновые красители;

- некоторые медикаментозные средства: цитостатики;

- инфекции: краснуха, токсоплазмоз, хламидиоз.

Исключение воздействия провоцирующих факторов во время беременности позволяет снизить риск развития любых пороков развития.

Методы диагностики

Заподозрить наличие ключично-черепного дизостоза можно в течение первого года развития ребенка. Во время осмотра обращают внимание на состояние ключиц, сроки зарастания родничков черепа, а также прорезывания зубов. Для верификации патологии используется рентгенологическое исследование черепа, пояса верхних конечностей, рук. При этом выявляют несколько критериев на рентгенограмме, которые необходимы для постановки диагноза:

- Дефекты ключицы – отсутствие наружного (акромиального) конца кости, при этом внутренний конец присутствует. Несколько реже ключица состоит из двух отдельных фрагментов. Редко регистрируется полное отсутствие кости с одной или обеих сторон.

- Наличие сверхкомплектных зубов на рентгенограмме лицевого черепа, нарушение их локализации.

- Изменение формы (деформация) черепа в виде брахицефалии, заметное расширение швов, увеличение родничков в размерах, задержка их зарастания.

Одновременно назначается диагностика функциональных, органических изменений со стороны других органов и систем. Для этого используются различные методики лабораторного, инструментального исследования. К ним относятся клинический, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) различных областей тела, электрокардиография (ЭКГ), электроэнцефалография (ЭЭГ). Количество и направление исследований определяет лечащий врач на основании клинической картины. Качественно проведенная диагностика дает возможность подобрать адекватные терапевтические мероприятия. Это связано с тем, что ключично-черепная дисплазия часто сопровождается нарушениями со стороны различных систем органов.

Ранняя диагностика заболевания проводится еще во время внутриутробного развития плода или непосредственно после рождения ребенка. Она включает использование молекулярно-генетического теста с непосредственным выявлением мутации гена в коротком плече 6 хромосоме.

Если диагноз был установлен на ранних стадиях беременности (до 12 недели) решается вопрос о прерывании по медицинским показаниям.

Методы лечения

Радикальное исправление ключично-черепного дизостоза и восстановление структуры генома 6 хромосомы невозможны. Современная терапия подразумевает применение нескольких направлений восстановительного лечения и пластики костных изменений:

- Своевременное удаление молочных зубов.

- Восстановление зубного ряда (ортодонтическое лечение).

- Удаление сверхкомплектных зубов.

- Костно-пластическая операция, которая назначается при частичном дефекте ключицы и направлена на восстановление анатомической структуры.

Деформация, частичное или полное отсутствие ключицы приводят к сдавливанию плечевого нервного сплетения. Может требоваться выполнение реконструктивного хирургического вмешательства, которое дает возможность избежать дискомфорта и осложнений в будущем. Для правильного формирования скелета пояса верхних конечностей назначаются лечебная гимнастика, массаж, физиотерапия.

Проводится профилактика остеопороза при помощи препаратов, содержащих в своем составе соли кальция, фосфора, витамин Д и его метаболиты. Предотвращение развития дегенеративно-дистрофических процессов в суставах подразумевает назначение лекарств хондропротекторов. Борьба с инфекционными процессами полости носа и среднего уха включает использование антибиотиков широкого спектра действия. Объем и характер терапевтических мероприятий определяются лечащим врачом индивидуально после проведения диагностики.

Прогноз при правильном лечении относительно благоприятный. Дети не отстают в интеллектуальном развитии. Лечебная физкультура дает возможность избежать необратимых изменений скелета в будущем. При выраженных изменениях оформляется инвалидность.