Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника имеют хроническое течение. Характеризуются наличием изменений в тканях и поражением костных и хрящевых структур. К таким патологиям относятся: спондилолистез, грыжа Шморля, протрузия межпозвонкового диска, стеноз позвоночного канала, спондилез, спондилоартроз, остеохондроз. Код по МКБ-10 – M51.

Причины и факторы риска

Процесс начинается с дегидратации пульпозного ядра межпозвоночного диска. Это приводит к разрушению диска с разрывом фиброзного кольца. Дальнейшая цепочка выглядит так:

- появление нестабильности в позвоночном сегменте;

- гипертрофия и разрушение связок позвоночного сегмента;

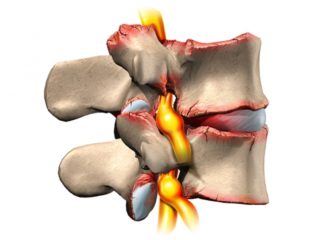

- перегрузка, повреждение и деформация дугоотросчатых суставов;

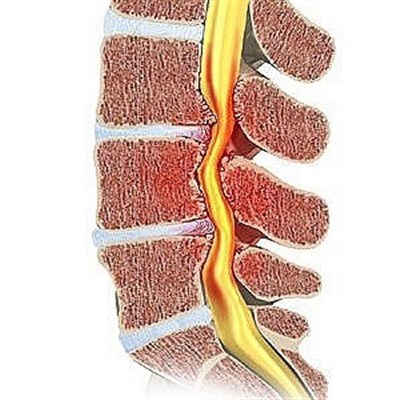

- стеноз позвоночного канала;

- компрессия нервных элементов.

Патологические процессы, приводящие к поражению позвоночника, начинают развиваться примерно после 35 лет. У некоторых людей эти изменения проходят спокойно, у других – превращаются в болезни.

Основные факторы риска:

- заболевания эндокринной системы;

- наследственная предрасположенность;

- наличие травм в анамнезе.

Повышенный риск развития дегенеративно-дистрофических патологий имеется у людей, ведущих малоподвижный или слишком активный образ жизни.

Симптомы и признаки

Симптомы зависят от типа патологии, ее формы и степени. Один из главных признаков – боль (люмбалгия, люмбоишиалгия) в поясничном, крестцовом и пояснично-крестцовом отделе. Болевой синдром может быть умеренным – ноющим или тянущим.

Также он бывает:

- дискогенным (30%);

- фасеточным (20%);

- корешковым (15%);

- миогенным (35%).

Часто он отдает в ногу, бедро, или в ягодицу. До 80% пациентов жалуются на сильные «прострелы» в пояснице.

Дополнительные симптомы:

- онемение ног;

- ощущение «ползания мурашек»;

- нарушение работоспособности тазовых органов;

- мышечная слабость;

- потеря чувствительности.

Когда болезнь прогрессирует, симптоматика нарастает. При отсутствии своевременного лечения человек лишается возможности самостоятельно обслуживать себя.

Методы диагностики

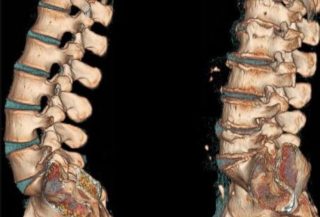

Диагноз устанавливается после прохождения Rq-графии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Начальные дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела заметны как на КТ, так и на МРТ.

К МР признакам дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела следует отнести:

- МР сигнала внутри диска Т2ВИ;

- изменение высоты диска;

- наличие остеофитных шпор в области краев замыкательных пластин;

- жировую дегенерацию внутри тел позвонков;

- протрузию: широкое соединение между выпячиванием и диском;

- спондилодистез – смещение вышележащего позвонка по отношению к нижележащему;

- грыжи Шморля – пролабирование диска в губчатое вещество позвонка через замыкательные пластинки.

Диски на снимках в центре достаточно светлые. Когда уходит «вода» и начинаются дегенеративные процессы, они темнеют. Когда есть незначительное пролабирование диска без разрыва наружного фиброзного кольца, речь идет о протрузии.

Секвестр

Это вариант грыжи диска с выходом в позвоночный канал пульпозного ядра или его фрагментов. Они изолированно перемещаются по позвоночному каналу. Свободный фрагмент может перемещаться кзади от тела позвонка либо вверх/вниз вдоль эпидурального пространства. Миграция свободного фрагмента через межпозвонковое отверстие наблюдается достаточно редко – примерно в 5% случаев.

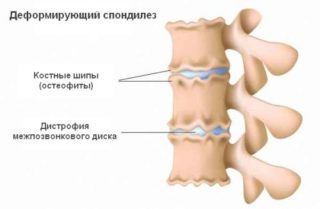

Спондилоз

Это заболевание может существовать изолированно от остеохондроза. Патология характеризуется образованием костной ткани под передней продольной связкой. Встречается у людей старше 40-50 лет и практически никогда не сопровождается болевым синдромом. Обладает уникальными свойствами и может выполнять функцию надкостницы.

Если диск под давлением пролабирует вперед, под передней продольной связкой возникают микротравмы и микротрещины. В результате начинается образование костной ткани.

При спондилозе остеофиты обычно образуются в виде «усов», «клювов» или «скоб». Они направляются к соседним позвонкам, огибая межпозвонковый диск. Часто от соседних позвонков навстречу образуются такие же остеофиты.

При продолжающемся окостенении под передней продольной связкой образуется мощная костная скоба, соединяющая тела смежных позвонков и полностью фиксирующая сегмент (анкилоз).

Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз

Другое название патологии – болезнь Форестье. Распространенный спондилез, характеризующийся обширностью и массивностью околопозвоночного костеобразования.

Мощные костные напластования идут сплошной полосой вдоль передних и боковых поверхностей тел позвонков, сливаясь с ними и огибая межпозвонковые диски. Высота дисков при этом остается без изменений.

Спондилоартроз

Представляет собой дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвоночных (фасеточных) суставов.

Главный признак этого заболевания – неровность и склерозирование замыкающих пластинок суставных поверхностей межпозвонковых суставов. Суставная щель сужена. Появляются краевые разрастания, которые могут быть направлены во все стороны, включая зону межпозвонкового отверстия.

Синдром Бострупа

Главные признаки МРТ – усиленный лордоз и увеличение размеров остистых отростков в краникоудальном направлении.

Наблюдается остеосклероз остистых отростков. На них формируются остеофиты, между которыми образуются ложные суставы, иногда – сращения («целующиеся позвонки»).

Лечение дегенеративно-дистрофических патологий

Наиболее предпочтительный путь лечения дегенеративных изменений поясничного отдела позвоночника – консервативный.

Основные методы терапии:

- физиотерапия;

- рефлексотерапия;

- медикаментозное лечение;

- лечебная физкультура;

- массаж и мануальная терапия;

- санаторно-курортное лечение.

Главные задачи медикаментозной терапии – снятие болевого синдрома и отеков. Больному прописывается прием противовоспалительных препаратов и миорелаксантов. После прохождения полного терапевтического курса улучшение наблюдается у 75% пациентов.

25% больных требуется оперативное вмешательство. В основном оно проводится на фоне наличия компрессии нервных элементов. Иные показания к операции – грыжа диска и стеноз позвоночного канала.

Основные задачи хирургического лечения – устранение сдавлений нервных структур и стабилизация позвоночного сегмента. Отдаленные хорошие результаты после операции наблюдаются у 60-70% пациентов. Примерно у 40% людей остается неврологическая симптоматика. Это часто приводит к повторным операциям.

Если наблюдается разрушение диска, лечить пациента нужно также при помощи хирургии. Вид операции зависит от типа нарушения. В основном больному назначается эндоскопическая дискэктомия или микродискэктомия.

Эндоскопическая дискэктомия

Такая операция проводится при наличии подсвязочного секвестра и ярко выраженной неврологической симптоматики. В результате операции удаляется секвестр. При этом отсутствует нарушение целостности позвоночного канала. Связка и сосуды во время операции не разрушаются. Полное выздоровление наблюдается в 85-90% случаев.

Микродискэктомия

Операция проводится при наличии свободного секвестра в эпидуральном пространстве. В ходе операции удаляется секвестр.

Такая техника хирургического вмешательства предполагает проделывание небольшого разреза. Тем самым исключается риск травмирования окружающих тканей. Выздоровление наступает в 80-90% случаев.

Одно из распространенных осложнений дегенеративно-дистрофических юолезней – экструзия (грыжа) межпозвонкового диска. Она представляет собой выпадение дистрофически измененного студенистого ядра межпозвонкового диска в сторону позвоночного канала через разорванное фиброзное кольцо.

Профилактика

Основные профилактические рекомендации включают регулярные и умеренные физические нагрузки, ношение удобной обуви и правильное питание.

Желательно больше ходить пешком, плавать брасом, заниматься скандинавской ходьбой. Вместо упражнений на тренажерах следует заниматься легкими кардио-тренировками. Не нужно увлекаться агрессивными видами спорта.