Большинство болезней позвоночника требуют серьезного и продолжительного лечения. Только длительный прием препаратов в сочетании с методами физиотерапии способен вернуть позвоночному столбу подвижность, восстановить частично разрушенную структуру и устранить болевой синдром. Не стал исключением и спондилез, поражающий шейный и поясничный отделы опорно-двигательного аппарата. Игнорировать его признаки — значит, подвергать себя риску стать полностью обездвиженным человеком, испытывающим сильные боли при малейшей попытке принять вертикальное положение.

Понятие спондилеза

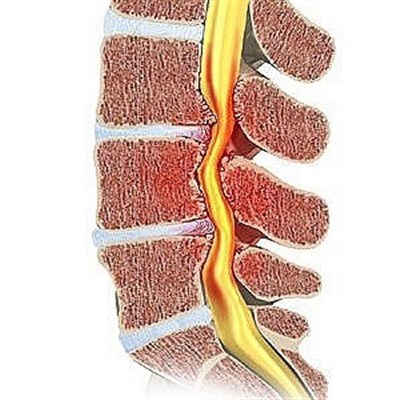

Ткани позвоночника, получающие значительную механическую нагрузку, склонны к патологическому разрастанию. Если проблема затрагивает костную систему, ее рост в сочетании с изменениями химического состава и структуры на клеточном уровне становится причиной появления на позвоночнике шипов и наростов. Иногда они заметны даже невооруженным глазом, проступая через кожу в виде хаотично расположенных бугорков. Постепенно костная ткань полностью вытесняет хрящи, и позвонки срастаются, делая позвоночник неподвижным. Кроме того, в области поражения нарушается кровоснабжение и отмечается защемление нервных корешков. Мышцы, не получающие питания, постепенно атрофируются, а воспаленные ткани становятся источниками постоянного болевого сигнала.

Длительное время практическая медицина относила диффузный спондилез грудного отдела позвоночника к проблемам пациентов старшего возраста. Сегодня он все чаще ставится молодым людям. Эндокринные проблемы, запускающие развитие патологии, характерны даже для детского возраста. Поэтому «омоложение» спондилеза не вызывает удивления и заставляет искать эффективные пути профилактики для пациентов всех возрастов.

Степени развития

Обнаружить заболевание можно на ранней или на более поздней стадии, проводя целевое или общее исследование организма. В зависимости от обнаруженных признаков спондилеза выделяют:

- Первую степень, при которой подвижность позвоночника частично снижена, а естественные изгибы в грудном отделе нарушены или деформированы.

- На второй стадии подвижность тела существенно ограничена. Невозможность полноценно двигаться и работать становится причиной присвоения пациенту инвалидности III группы.

- На третьей стадии отмечается формирование жесткого костного корсета — так называемой скобы, затрудняющей даже незначительные движения позвоночного столба.

Если лечение начато на первой стадии заболевания, с ним удается справиться без риска получить инвалидность. Главное условие — строгое соблюдение рекомендаций врача и прохождение полного курса назначенного лечения.

Причины патологии

Официальная медицина признает спондилез возрастной болезнью. Естественная «усталость» и высыхание коллагеновых волокон в сочетании со снижением тонуса мышечного корсета негативно отражается на работе позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата. Механическая нагрузка на спину распределяется неравномерно, что приводит к изнашиванию костной ткани и провоцирует ее чрезмерное разрастание. В числе основных причин развития спондилеза грудного отдела называются:

- неврологические заболевания, связанные с нарушением мышечного тонуса;

- неправильная осанка, приводящая к стойкой деформации позвоночника;

- сбой минерального обмена в организме;

- травматические поражения спины.

Несмотря на то что признаки спондилеза могут быть обнаружены у пациентов любого пола и возраста, врачам удалось выявить факторы, влияющие на развитие заболевания. В группе повышенного риска находятся люди:

- имеющие вредные привычки;

- часто испытывающие стрессовые ситуации;

- имеющие генетическую предрасположенность к заболеванию;

- страдающие от лишнего веса;

- испытывающие огромную физическую нагрузку из-за профессиональной деятельности.

Каждый из перечисленных факторов оказывает незначительное влияние на развитие заболевания, но их совокупное действие немало способствует патологическим процессам в костной ткани позвоночника.

При первых признаках ограничения подвижности спины следует обратиться за медицинской помощью, чтобы вовремя распознать проблему и начать лечение.

Каждый из диагностируемых случаев спондилеза уникален. Такое разнообразие может быть вызвано влиянием следующих факторов:

- возрастные патологии или сбои в работе эндокринной системы;

- чрезмерная нагрузка на суставы, которые приобретают повышенную прочность и быстро отвердевают, утрачивая эластичность;

- трещины или переломы позвоночника, где разрастание костной ткани служит защитным механизмом для восстановления целостности структуры поврежденных фрагментов;

- малоподвижный образ жизни, длительная сидячая работа, при которой нагрузка на позвоночный столб «фокусируется» в области груди из-за неправильной осанки;

- несбалансированный рацион, вследствие которого в организме не хватает полезных веществ для полноценного развития костной ткани;

- нарушения процесса кровообращения.

Фактором, запускающим разрастание костей, могут стать инфекционные или онкологические заболевания, врожденные патологии тканей позвоночника, хроническая нехватка кальция и избыток холестерина. Часто провокатором оказывается остеохондроз, от которого страдает немало пациентов младше 30-ти лет. При наличии нескольких из перечисленных негативных внешних факторов заболевание способно стать благоприятной почвой для разрастания костных элементов и их перерождение в остеофиты.

Симптомы спондилеза

В зависимости от степени развития заболевания признаки могут существенно отличаться. На второй и третьей стадии главный симптом — выступание по всей длине позвоночника характерных бугорков-остеофитов, проступающих через кожу. Для всех этапов спондилеза характерны:

- появление ноющей боли в груди при продолжительном стоянии или при интенсивных физических нагрузках;

- снижение гибкости позвоночник в грудном отделе;

- чувство онемения и покалывания в конечностях;

- слабость мышц, ощущение спастики;

- гипертонус мышечного корсета в области плеч и груди.

В зависимости от образа жизни пациента и степени развития патологии перечисленные симптомы спондилеза грудного отдела позвоночника присутствуют в единичном количестве или наблюдаются одновременно. Их детальное описание поможет врачу точно поставить предварительный диагноз, который позже подтвердят соответствующие исследования спины: томография, УЗИ, рентгенография.

Рекомендации по лечению

Тактика лечения выбирается на основании результатов диагностики, возраста и общего состояния организма пациента. Главными задачами являются:

- замедление процесса роста остеофитов;

- снятие мышечного напряжения;

- укрепление области спины;

- активизация метаболизма в хрящевых тканях, склонных к патологическому перерождению в костные образования;

- снятие болевого синдрома.

Основная ставка в лечении спондилеза грудного отдела позвоночника делается на прием лекарственных препаратов, реже — на оперативное вмешательство. В число средств, назначаемых для замедления патологического разрастания костной ткани, входят:

- Противовоспалительные лекарства нестероидного действия, снимающие болевой синдром и признаки воспаления.

- Хондопротекторы, благодаря которым удается восстановить целостность хрящевой ткани.

- Анальгетики в виде инъекций, которые блокируют нервные рецепторы и передачу сигналов о боли в головной мозг.

- Миорелаксанты, снимающие мышечные спазмы и улучшающие состояние нервной системы.

- Комплексы витаминов группы В и микроэлементов с содержанием кальция.

При отсутствии противопоказаний в лечебный курс включают препараты-глюкокортикоиды, которые являются альтернативой нестероидным противовоспалительным средствам. Их воздействие на патологический процесс более выражено и позволяет достичь заметных результатов.

Дополнительно назначаются физиотерапевтические процедуры, усиливающие эффект после приема препаратов. Очень полезны при спондилезе ультразвук, лазеротерапия, иглоукалывание, вакуум-терапия, лечение пиявками и электрофорез. Снять болевые ощущения и спастику мышц позволяет курс массажа и методы мануальной терапии.