Ангиография – разновидность рентгенографического обследования. Ее цель – определить состояние сосудов шеи, выявить возможные препятствия кровотоку. Выполняется строго по назначению врача, требует соблюдения мер предосторожности.

Суть метода

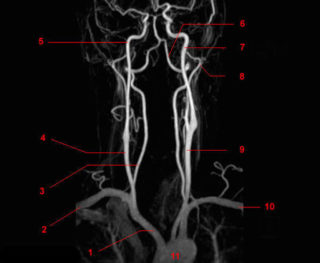

Ангиография артерий шеи нужна, чтобы определить состояние кровотока в магистральных и мелких сосудах. Метод основан на использовании рентгеновского излучения. Выполняются снимки в двух проекциях либо используется более информативная методика – КТ.

Поскольку сосуды и кровь не отражают и не поглощают рентгеновские лучи, используется контрастное вещество. Самые распространенные контрасты – препараты на основе йода, их вводят внутривенно, затем средство распределяется по кровотоку. На снимке становятся хорошо видны сосуды, заполненные контрастным веществом. Подчеркиваются анатомические особенности сосудов – места сужения, расширения, препятствий кровотоку (чаще всего – холестериновых бляшек).

Для большей информативности проводят ангиографию в сочетании с УЗДГ или МРТ – так у врача будет наиболее полное представление о состоянии кровотока в шейных сосудах.

Показания к ангиографии

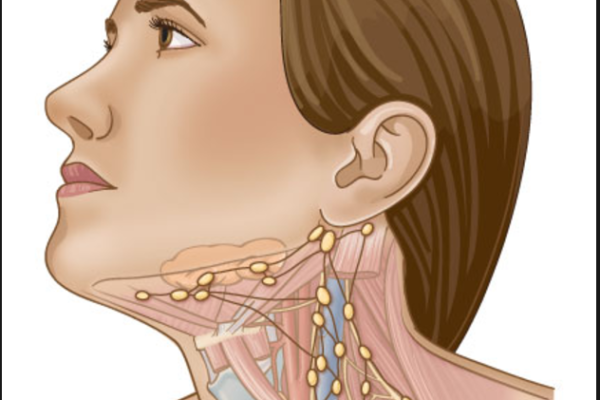

Через шею проходят магистральные сосуды, кровоснабжающие головной мозг – общая сонная артерия, которая делится на наружную и внутреннюю сонные, и позвоночная артерия. Внутри черепа они формируют густую сеть анастомозов, но в области шеи проходят изолировано. Патологии и травмы каждого из этих сосудов нарушают кровоснабжение головного мозга и могут вызвать неврологические заболевания вплоть до инсульта.

Показания к ангиографии:

- головные боли, головокружение, тошнота и шум в ушах без видимой причины;

- травмы головы в анамнезе;

- заболевания позвоночника;

- прогрессирующее ухудшение зрения и слуха;

- паралич лицевого или тройничного нерва;

- ОНМК, инсульты в анамнезе, подозрение на них;

- артериальная гипертензия без установленной причины;

- выявленные новообразование в области шеи.

Желательно проходить ангиографию всем пациентам старше 60 лет. На практике такая возможность есть далеко не у всех, поэтому на обследование попадают люди, уже имеющие симптомы патологии.

Ангиография используется не столько для постановки диагноза (обычно он уже известен), сколько для уточнения диагностической информации, подбора наиболее эффективной лечебной тактики, контроля эффективности лечения. Для скрининга не используется.

Безопасность и противопоказания

В процессе используется рентгеновское излучение (исключение – МР-ангиография сосудов головного мозга и шеи). На организм оказывается радиационное воздействие, но оно находится в пределах допустимой нормы. Чтобы избежать вреда для пациента, все диагностические и лечебные манипуляции с использованием любых излучений подлежат строгому учету. Доза радиации, полученная пациентом в течение года, не должна превышать допустимых значений. Проведение одной ангиографии – не более 1/10 (в зависимости от разновидности) от годовой нормы.

Наиболее частое противопоказание к обследованию – аллергия на йод. Это вещество входит в состав контраста, без которого проведение обследования невозможно. Если пациент плохо переносит йод в любом виде (раствор для обработки ран, препараты с йодом, морепродукты и водоросли, йодированная соль), ему нужно сообщить об этом врачу до назначения процедуры. Чтобы избежать риска, можно провести тест с йодом – нанести на неповрежденную кожу небольшое количество спиртового раствора йода. Если через сутки ничего не произошло, обследование с высокой вероятностью пройдет успешно. Если появилась сыпь, покраснение, любое ухудшение самочувствия – обследование вводить нельзя. На случай аллергической реакции в кабинете должна лежать специальная укладка.

Другие противопоказания:

- беременность и кормление грудью;

- низкая свертываемость крови;

- болезни щитовидной железы (нужна консультация с эндокринологом);

- злокачественные образования;

- патологии сердца, почек и печени (нужна консультация с профильным специалистом).

Ангиография сонных артерий проводится только у взрослых, детям назначаются другие методы обследования.

Разновидности ангиографии

Разновидности обследования различаются по технике введения контраста и по способу проведения рентгенографии. По технике введения:

- Общая ангиография – введение контраста в вену, после чего оно распределяется по всему кровотоку. Преимущество – технически наиболее простой метод. Недостаток – высокий риск аллергической реакции.

- Селективная – введение контраста в шейные артерии.

- Суперселективная – введение в конкретный сосуд и его ветви.

Чем выше селективность, тем сложнее метод с технической стороны, но тем меньше времени требуется на распределение контраста. Также с увеличением селективности снижается риск аллергических заболеваний.

По методу проведения различают:

- Классический метод – рентгеновский снимок в двух проекциях. Достоинство – простота в проведении, недостаток – низкая информативность.

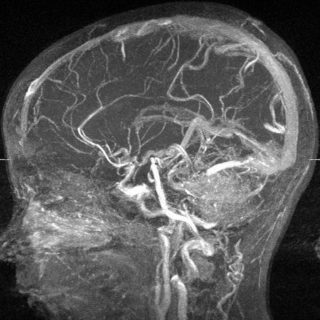

- КТ-ангиография сосудов головного мозга и шеи – более информативный, но технически более сложный метод. Позволяет получить трехмерную картину кровотока.

- МСКТ-ангиография – усовершенствованная версия КТ. Позволяет получить наиболее подробную информацию о кровотоке, при этом доза облучения минимальна. Требует технической базы.

- МР-ангиография – в отличие от всех предыдущих, использует магнитные поля, а не рентгеновское излучение, не требует контраста. Информативность на уровне КТ, но безопасность значительно выше. Проводится, если есть противопоказания к другим разновидностям обследования.

Врач выбирает разновидность ангиографии в зависимости от показания, противопоказаний, состояния пациента и желаемой информативности.

Подготовка и проведение

Специально готовиться к ангиографии не надо. При назначении пациент должен сообщить врачу о том, какие препараты он принимает – некоторые из них могут влиять на свертываемость крови, их прием нужно на время прекратить. Если есть хронические заболевания, может потребоваться консультация профильного специалиста, чтобы убедиться в безопасности обследования.

Вечером накануне и утром в день обследования нельзя переедать, пить крепкий чай, кофе и алкоголь, курить – все это влияет на тонус сосудов и может нарушить информативность ангиографии. На обследование лучше приходить заранее, чтобы иметь возможность отдохнуть в коридоре.

Само обследование занимает около получаса. Сначала пациенту вводят контраст, затем требуется время, чтобы он распределился по сосудам. Это занимает 15-20 минут при общем введении, а при суперселективном к рентгенографии можно приступать сразу. При МР-ангиографии этого этапа нет.

Когда указанное время прошло, проводят рентгенографию. При классическом варианте – в положении стоя, в передней и боковой проекции. Если проводится КТ, МСКТ или МР-вариант, пациент лежит на специальной платформе. В этом случае требуется лежать неподвижно,само исследование происходит дольше, чем классический вариант.

После процедуры, если использовался контраст, нужно оставаться под наблюдением врача около получаса.